“Era un país tan pequeño, de los argentinos había muy poquito”

Juan Domingo Perón

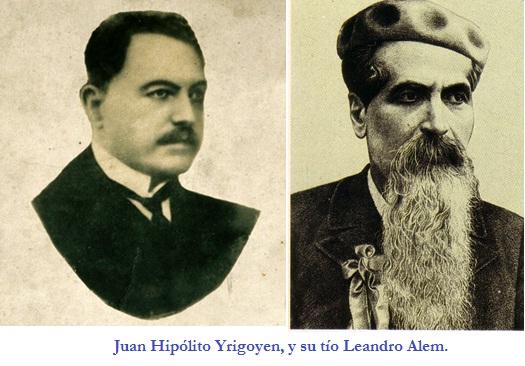

Las luchas de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, que a través del intento revolucionario de 1890 dieron origen al partido radical, representaron una insinuación y una esperanza de participación popular. Tras el suicidio de Alem, Yrigoyen se hace cargo de la conducción del partido, con una acción teñida por su visión de la política siempre conspirativa. El primer logro importante del radicalismo fue arrancarle a la oligarquía una concesión, la ley Sáenz Peña de voto universal (100solo para los hombres), obligatorio y secreto, que permitió el acceso de Yrigoyen a la presidencia de la Nación por vía del sufragio en 1916.

Cuando el conservadurismo liberal comprendió que no podría ganar nunca más una elección realizó una jugada magistral, infiltró al partido radical creando una corriente interna antiyrigoyenista y oligárquica, cuya cabeza fue Marcelo T. de Alvear. Éste reemplazó a don Hipólito en la presidencia de la Nación y gobernó entre 1922 y 1928, logrando desviar al radicalismo de sus orígenes populares y de sus principios políticos nacionales.

Cuando este método no fue suficiente, apeló directamente a la fuerza y derribó en 1930 al presidente Yrigoyen mediante un golpe militar, dando inicio a lo que se denominó la “década infame”, caracterizada por gobiernos corruptos y fraudulentos.

Durante toda la década de 1930 el radicalismo y el socialismo actúan como furgones de cola del conservadorismo en su versión liberal y oligárquica. Es la época de acuerdos vergonzosos como la “Concordancia”, integrada por conservadores, radicales antipersonalistas (100antiyrigoyenistas) y socialistas. Fueron cómplices del sostenimiento y defensa de los intereses extranjeros y de las políticas de hambre. Las masas brillaban por su ausencia y carecían de canales de participación política.

Mirá este video y conoce el proceso político argentino entre 1930 y 1943 llamado la “década infame”.

Tampoco los sindicatos estuvieron a la altura de las circunstancias y no pudieron encausar las reivindicaciones sociales, por falta de unidad y por responder a sus terminales políticas internacionales, que les impedían comprender cabalmente la realidad argentina. Siempre divididos en más de una central obrera (100llegaron a existir hasta tres al mismo tiempo), dirimen sus ideologías, anarquistas, comunistas y socialistas. Obviamente el resultado no podía ser otro que la debilidad del movimiento obrero y su imposibilidad de incidir de manera decisiva sobre el poder político gobernante.

En este estado de situación la Argentina ingresa en la década de 1940. Los gobiernos conservadores cargaban sobre sus espaldas el escarnio del fraude y del desprestigio y ya no podían mantenerse en el poder; el radicalismo estaba dividido, había perdido su esencia y estaba atado al régimen; el socialismo es minoría y también ligado al conservadorismo; los sindicatos se diluían en luchas internas.

En su libro Latinoamérica, ahora o nunca, publicado en 1967, Perón hace un lúcido análisis de lo acontecido por aquélla época: “Los políticos argentinos de la época abrazaban el sistema burgués demoliberal de partidos como panacea, sin advertir la tendencia del mundo hacia la concentración y sin tampoco advertir que en la propia Argentina habían sido absorbidos y reciclados por la oligarquía en una democracia solo aparente y avanzaban hacia la nada. Alentaban la división política en partidos y en más partidos, la ficción democrática, pero el poder era uno solo y sin embargo este, comenzaba a flaquear ostensiblemente. La situación se acercaba a un punto de vacío de poder y algo debía suceder. ¿Hacia dónde iba la política argentina entonces? ¿Quién o quienes podían impulsar una revolución que cambiara de raíz la situación social, política y mirara hacia lo esencial de toda la actividad política, el respeto por la condición y esencia humanas?”.

En aquel tiempo el ejército fue el factor de poder político que intervino e intentó modificar tal estado de cosas. Claro está que sus integrantes no tenían un pensamiento político homogéneo. De hecho, estaba dividido en fracciones y tendencias. Debían reunirse una serie de condiciones para que tal corporación pudiera iniciar un nuevo proceso político. Era tiempo de decisión, de sagacidad, de audacia, de planificación, de alta estrategia y sobre todo de un proyecto. Todo esto es lo que tenía Perón, acompañado por un puñado de oficiales.

Perón comenzó su formación intelectual desde muy joven y fue forjando una visión nacional de la realidad argentina que finalmente desembocó en el nacimiento del justicialismo.

En este marco se forja el pensamiento de Perón. Su etapa formativa fue larga y claramente se fue orientando hacia la idea de construir un proyecto político argentino decidido a la resolución de la cuestión social. La justicia social, la participación del pueblo en las decisiones y una política nacional en defensa de los intereses argentinos constituyen los fundamentos del pensamiento de Perón. El tiempo que demandó su propia formación y la espera, después de años de hacer política en forma concreta y sigilosa, de la llegada del punto histórico oportuno para la toma del poder, es lo que determina su accionar a partir del 4 de junio de 1943 y hasta el 17 de octubre de 1945 en que, como bien dice Raúl Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado, da un paso decisivo hacia delante. La oportunidad histórica precisa había llegado; hacía falta un hombre de condiciones excepcionales para conducir al pueblo hacia un nuevo tiempo; ese hombre apareció, se llamaba Juan Domingo Perón.