Por: Mariano Canal

Texto publicado originalmente en Panamá Revista

Hace unos días terminé de leer un libro doloroso y lúcido. Se llama Regreso a Reims y es una especie de autobiografía sociológica y emocional – dos palabras que nunca deberían parecer ajenas cuando se sustentan en la sinceridad – escrita por el ensayista francés Didier Eribon. Brevemente, el libro cuenta el regreso a su ciudad de origen después de la muerte de su padre, luego de haber cortado lazos con su familia décadas antes, ni bien tuvo la mayoría de edad y las condiciones económicas para hacerlo. Nacido en una familia de clase obrera en la miseria de la posguerra, Eribon enhebra sus memorias con un ojo puesto en los condicionamientos sociales que lo predestinaban a repetir la trayectoria laboral y educativa de sus padres y de todos sus antepasados y en su fuga de ese destino gracias a su inserción, excepcional, casi milagrosa, en el muy elitista y expulsivo sistema universitario francés.

Pero de canto a la meritocracia no hay nada, más bien lo contrario: todo el libro es una reflexión sobre el dolor y la injusticia de que esas fugas del destino que la sociedad le asigna a los individuos aún antes de nacer, sean sólo una excepción con poco peso en la dinámica social, apenas un punto que se sale de una trayectoria prefijada. Incluso en la Francia de los años 60, con su Estado de Bienestar, su crecimiento keynesiano, su prosperidad de consumo, las líneas de la clase –económicas y culturales- se mantenían firmes y cruzarlas implicaba traicionar los orígenes, desaprender el acento obrero, negar a los viejos conocidos, avergonzarse ante los nuevos conocidos por el capital cultural que no se pudo acumular en el hogar de origen: la experiencia desgarrada y culposa del ascenso social en sociedades como la francesa donde burguesía y proletariado no eran conceptos sino realidades visibles y calcificadas con doscientos años de pleno funcionamiento.

Como todas las familias de clase obrera en esa época (los años gloriosos y tan lejanos del siglo XX, de los 50 a los 70), la familia de Eribon era comunista. Sus padres, sus tíos, sus abuelos, los amigos de sus padres, todos votaban al Partido Comunista Francés. No comunistas doctrinarios, nadie había leído Las luchas de clases en Francia o el Anti Duhring o el ¿Qué hacer?, eran comunistas porque el Partido Comunista era el partido de la clase obrera, el partido que se oponía a los curas y a los patrones, el partido de los sindicatos, de la resistencia contra los alemanes y el que había encabezado las huelgas desde principios de siglo. Y aunque ese partido nunca pudo superar el tercio de los votos en las elecciones generales en sus mejores momentos, constituía un elemento central de la identidad obrera de aquellos años.

Como sea, en su regreso a casa después de tantos años, Eribon constata que de esa identidad ya no quedaba nada: su madre le confiesa haber votado por Sarkozy, sus hermanos ahora eran fieles simpatizantes del partido de la familia Le Pen, de aquella adscripción natural, osmótica, epidérmica por la izquierda no quedaba más que la fuerza reactiva contra el Estado, contra los políticos profesionales, siempre bien acomodados, contra los poderosos que quieren empobrecer al pueblo, contra las oscuras fuerzas confabuladas que desde sus privilegios buscaban expoliar a las familias trabajadoras. Toda la imaginería clasista del siglo XX se desvaneció para trasladarse a un nuevo universo en el que la amenaza eran los árabes, los negros, el espectro de una identidad nacional imaginaria que se diluía. No se movieron los actores: los obreros seguían siendo obreros, tal vez más precarizados y seguro con menos ingresos que treinta años antes, lo que se movió era el marco con el que se distribuían las culpas y los terrores sociales en el contexto de una deriva social caracterizada por el estancamiento del nivel de vida, el desmantelamiento del generoso Estado de Bienestar y una huida de los partidos de izquierda de su rol como representantes de esa clase huérfana.

Mientras leía el libro de Eribon no podía no trazar mentalmente paralelos y divergencias con la realidad y la historia argentina. Algunos son obvios y ya forman parte de una doxa sobre la que no vale la pena abundar: en algún momento de los 70, los 80 o los 90 para los países más tardíos, la relación entre los trabajadores, el estado y el capital sufrió un cambio radical y se entró en un régimen de reversión de las protecciones, los derechos, los ingresos y los futuros que de diversas maneras habían conseguido en el siglo XX las clases populares. Desde pisos altos como los europeos a los más modestos e injustos estándares latinoamericanos ese proceso se produjo universalmente (con la excepción notable del experimento chino). En nuestro caso eso significó entrar en un ciclo largo de crisis económicas recurrentes, desmantelamiento del viejo modelo de industrialización e intervención estatal y una larga tendencia de empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares y buena parte de las clases medias.

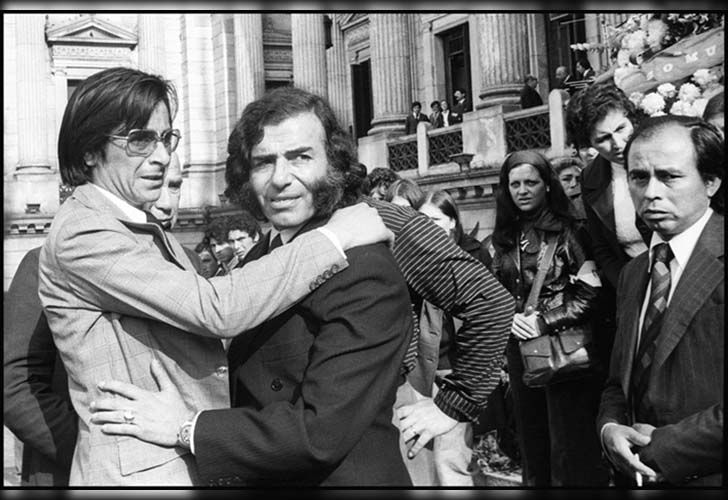

Entre la muerte de Perón y el presidencia de Menem (o más precisamente el estallido retardado del proyecto de Menem en 2001) corren los largos años en que el peronismo muta de víctima preferencial de la violencia extrema de la dictadura a su reconversión como partido capaz de implementar con consenso y cierto éxito inicial el proyecto económico que lo había martirizado en los 70. Los años de Menem siguen siendo incómodos para el análisis desde el peronismo en parte porque, al revés de lo que sucedió con los partidos populares europeos cuando tuvieron que adoptar los ropajes “racionales” del neoliberalismo post hundimiento del socialismo y terminaron estallando o desapareciendo, acá el menemismo supo contener con más o menos tensiones internas, sin romper, a expresiones críticas que se preparaban para sucederlo, para negarlo, incluso para condenarlo al olvido de las aberraciones históricas: ahí estaba, obviamente Duhalde desde su refugio “productivista” en la provincia de Buenos Aires, ahí estaba Néstor Kirchner desde una provincia periférica.

El paisaje de espanto de la vieja Europa que traza Eribon con esos antiguos bastiones comunistas de toda la vida que votan desde hace veinte años a la derecha más extrema por impotencia, por rechazo a unos partidos de izquierda que se volvieron irrelevantes, en el mejor de los casos, o igual de culpables que los de derecha, en el peor, contrastó con la experiencia de los 2000 en Argentina y en buena parte de Latinoamérica. El peronismo encontró en Duhalde y Kirchner los protagonistas de un nuevo ciclo de signo contrario al anterior. Veinte años después, escribiendo desde este presente, aquello parece casi milagroso y confirmador de los mitos que en todo este tiempo tejimos sobre la capacidad del peronismo para “cambiar de piel”, “leer el signo de los tiempos”, “reinventarse” y que sigan al infinito los lugares comunes. En todo caso, como siempre, con los mitos hay un sustrato de verdad: mientras en otros lugares del mundo la dinámica mortal para las democracias del liberalismo seguía a ritmo firme, acá se inauguraron unos siete, ocho, nueve años de crecimiento económico, mejora de los ingresos populares y renovación de la agenda, los símbolos y los repertorios del peronismo.

Generacionalmente fueron nuestros años felices, materiales y discursivos, y sus derivas posteriores, sus desencuentros, sus relecturas, sus tomas de distancia, no dejan de estar contaminados por ese sesgo de pequeño milagro social inesperado que emergió de la crisis total del 2001. Nadie que haya crecido en los 90 esperaba ese desenlace virtuoso: el menemismo podía vivirse con dolor o con cinismo pero el entusiasmo colectivo definitivamente no formaba parte del menú. Era un peronismo de lo real que se interpretaba como traición o como adaptación pragmática a un mundo que había cambiado para siempre, según la mirada y la posición social del que lo enunciaba. Nunca estuvo más cerca aquel título de Halperin Donghi sobre la larga agonía de la Argentina peronista. Pero a diferencia de los partidos populares venezolanos, peruanos, mexicanos, colombianos y sigan las firmas de otros continentes, Duhalde y Kirchner le dieron una nueva pantalla. ¿Fueron Duhalde y Kirchner o fue la maleabilidad de esa creación sui generis de Juan Perón, esa cosa indefinible, ese agrupamiento múltiple de personas, de intereses, de condiciones sociales, de convencidos y oportunistas, de ecuménicos y sectarios, de masacrados y perseguidores, un movimiento intraducible pero prácticamente comprensible, esa cosa invertebrada que mostró una sorprendente capacidad de supervivencia pero que al mismo tiempo siempre vive amenazada con la llegada de su ocaso?

O mejor, tal vez, no se trataba del peronismo como partido, algo expuesto a los efectos corrosivos del paso del tiempo como cualquier creación humana, sino más bien de una sociedad que aunque completamente golpeada por las crisis recurrentes, por las cíclicas pulverizaciones del salario, por los efectos deletéreos de los planes de estabilización, aún conservaba ese núcleo plebeyo nacido en el siglo XX, ese espíritu argentino que el primer peronismo sintetizó, montado en la posguerra, con una inédita distribución de ingresos y derechos y que le valió una supervivencia a prueba de golpes, violencias y cambios de modelos económicos.

¿Y qué hay sobre el futuro? La presidencia de Alberto Fernández parece signada por la estrella ominosa de los cuatro jinetes del apocalipsis: la peste, la guerra y el hambre (el cuarto caballo lo dejamos en stand by sólo por ahora), transformaciones globales que vuelven el contexto internacional y la situación económica y anímica de las sociedades aún más hostiles. Todo eso montado sobre un período de estancamiento económico de más de una década, crecimiento de la precariedad laboral y deterioro de los servicios comunes que ofrece el estado. Los últimos años del gobierno de Cristina, económicamente de decadencia, al mismo tiempo cristalizaron una identidad política en un núcleo no mayoritario pero sí intenso del peronismo que está ahí para quedarse y difícilmente pueda pensarse el futuro del más amplio peronismo sin ese componente. Al tiempo que la última gestión del kirchnerismo se mostraba impotente para mantener el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de los primeros años de la década del 2000, compensó el abandono de la economía con un fortalecimiento de la retórica y las batalles simbólicas, casi nunca exitosas, que fueron dibujando un perfil del peronismo cómodo con la renuncia a proponer un proyecto social y económico de desarrollo viable en el largo plazo, capaz de escapar del estancamiento y recuperar la promesa de movilidad social ascendente.

El rapto creativo de la conformación del Frente de Todos, en medio de la crisis provocada por el gobierno macrista (ese primer intento en democracia, fallido pero poderoso, de terminar con la experiencia peronista), pareció por un momento volver a articular a las distintas fracciones del peronismo alrededor de un proyecto que intentara ir más allá de la nostalgia inmovilizadora de volver a los años del kirchnerismo. No es necesario abundar en las dificultades de esa experiencia todavía en curso, tanto por el contexto internacional, la profunda crisis heredada y las diferencias internas críticas sobre la evaluación de los problemas argentinos y el modelo de futuro que debería implementarse.

Algunas líneas básicas, sin embargo, podrían trazarse pensando en la reactivación del peronismo como movimiento capaz de volver a encarnar la promesa igualitaria, plebeya y desarrollista. Tienen que ver con no resignar valores y compromisos que el peronismo supo representar desde su nacimiento: el crecimiento económico apostando a sectores innovadores, el fomento de la infraestructura y la tecnología, la reforma del Estado para que la gestión de los bienes y servicios públicos cumplan su función niveladora y movilizadora ahí donde el mercado no puede ni quiere llegar, la adaptación de las relaciones laborales para alcanzar con derechos a la mitad de la población que hoy trabaja en la informalidad. Muchas de esas cuestiones fueron dejadas de lado por una especie de tabú político que no tuvo otro efecto que el de ser retomadas por fuerzas políticas que tienen un proyecto económico, como queda claro con sólo repasar todas las oportunidades en que gobernaron, de empobrecimiento y fractura social.

El peronismo del futuro, como siempre en sus reinvenciones, tendría que preservar los trazos de su identidad histórica, múltiple y contradictoria, pero también asumir nuevos perfiles que lo alejen de la nostalgia y el defensivismo inmovilizante. Las identidades políticas populares, por mayores que hayan sido los logros del pasado, no son estáticas y difícilmente permanezcan fieles a proyectos que no les proporcionen un horizonte de futuro.